La revue scientifique Endocrine Reviews vient de mettre en ligne un article à paraître très prochainement rédigé par douze chercheurs américains, dont Theo Colborn, Tyrone Hayes, Frederick vom Saal, Ana Soto et John Peterson Myers que j’ai longuement interviewés pour mon film et livre Notre poison quotidien (voir photos ci-dessous).

http://edrv.endojournals.org/content/early/2012/03/14/er.2011-1050.abstract

Les auteurs ont passé en revue 800 études scientifiques concernant la toxicité d’une trentaine de molécules, dont le Bisphénol A, l’ atrazine (un herbicide fabriqué par Syngenta), les PCB (de Monsanto) , les phtalates ou dioxines, qui sont aussi au cœur de mon enquête.

Ils en ont conclu que ces substances, qui sont toutes des « perturbateurs endocriniens » (voir sur ce Blog), c’est-à-dire des hormones de synthèse utilisées dans les processus industriels, agissent à des doses infinitésimales , jamais testées, et peuvent entraîner des effets sanitaires gravissimes, notamment sur les sujets qui ont été exposés in utero. Ils soulignent aussi que le principe de « la dose fait le poison », qui constitue le fondement de la toxicologie et l’outil de référence des agences de réglementation, ne sert absolument à rien pour ces molécules et qu’il faut revoir de fond en comble le processus d’évaluation de ces poisons chimiques, en remettant en cause la norme de la Dose Journalière Admissible (voir sur ce Blog).

Bref, cette étude confirme tout ce que j’ai écrit dans mon livre Notre poison quotidien !

Je suis heureuse de constater que Le Monde a aussi pris la mesure de l’énorme enjeu sanitaire que représentent les perturbateurs endocriniens en reconnaissant la nécessité d’un « profond changement de méthodologie dans l’évaluation de la toxicité de nombreuses molécules mises sur le marché » , ainsi que l’écrit Stéphane Foucart dans un article du 27 mars, intitulé « La toxicité de dizaines de substances sous évaluée. Une vaste étude conteste les fondements de la toxicologie en pointant les effets à faible dose de produits chimiques ».

Je rappelle simplement que le problème des faibles doses , mais aussi de l’ « effet cocktail » ( c’est-à-dire la capacité de certaines molécules chimiques d’interagir, notamment à faibles doses, pour constituer de véritables « bombes chimiques ») est précisément le cœur de mon enquête, qui a fait la Une de cinq magazines , dont Usine Nouvelle qui a titré son édition du 7-13 avril 2011 : « Le livre qui empoisonne l’industrie chimique » :

http://www.mariemoniquerobin.com/crbst_28.html

Si mon livre “empoisonne l’industrie chimique” c’est précisément parce que celle-ci a tout à gagner du maintien du statu quo et du sacro-saint principe de la « dose fait le poison » ( et de son corollaire de « la dose journalière admissible »), car si ceux-ci étaient définitivement considérés comme inopérants, ce sont des centaines de molécules chimiques qu’il faudrait purement et simplement interdire…

J’espère sincèrement que ce jour est proche et que les pouvoirs publics et nos élus exigeront au plus vite de revoir le système de réglementation des produits chimiques qui a permis l’empoisonnement quotidien de centaines de millions de citoyens de par le monde.

Pour ma part, je mets en ligne un extrait de mon livre où Frederick vom Saal , l’un des auteurs de l’étude à paraître dans Endocrine Reviews, explique pourquoi le principe de « la dose fait le poison » est inopérant pour les hormones de synthèse.

Après cet extrait de mon ouvrage, je mets en ligne une interview d’André Cicolella, le porte-parole du Réseau Environnement Santé (RES) à qui je voudrais rendre hommage pour l’incroyable énergie qu’il a déployée pour sensibiliser l’opinion publique et les pouvoirs publics au désastre sanitaire engendré par les faibles doses de perturbateurs endocriniens. J’ai réalisé cette interview dans le cadre de mon enquête « Notre Poison quotidien ».

http://reseau-environnement-sante.fr/

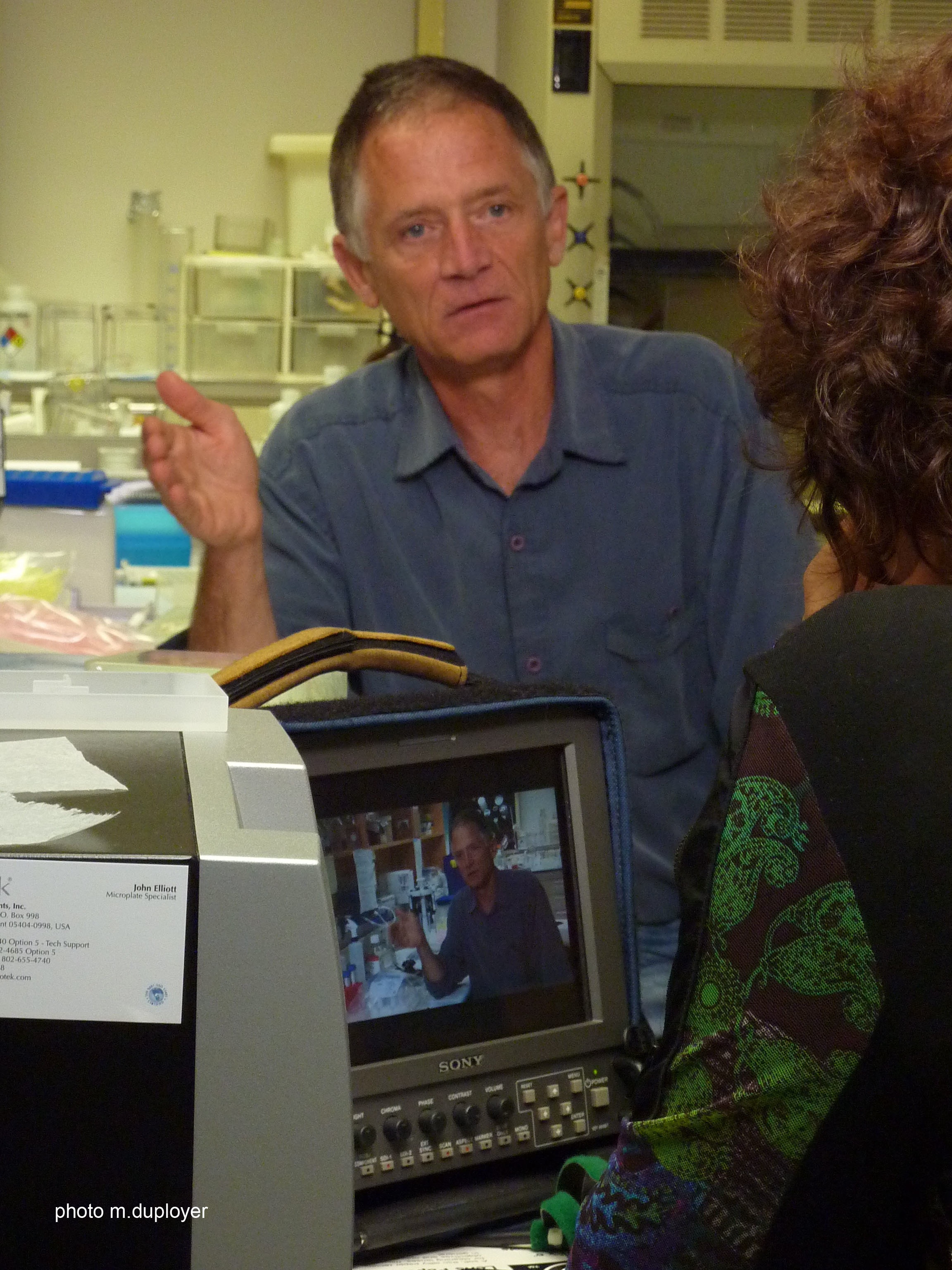

Photos (Marc Duployer) : quatre des douze auteurs de l’étude à paraître dans Endocrine reviews

– Ana Soto et Carlos Sonnenschein dans leur laboratoire de la Tfts University à Boston

– Fred vom Saal, lors d’un colloque sur les perturbateurs endocriniens qui s’est tenu à La Nouvelle Orléans et que j’ai filmé

– John Peterson Myers lors du même colloque

– Theo Colborn, la « grande dame » qui a découvert les perturbateurs endocriniens , chez elle à Paonia (Colorado)

EXTRAIT de mon livre

« Des techniques et savoirs qui datent du xvie siècle »

Car bien sûr, la métanalyse publiée par le HCRA en 2004, grâce au « soutien du American Plastics Council », conclut que « le poids des preuves montrant des effets [du BPA] à de faibles doses est peu consistant[1] ». À noter que George Gray et les « experts du panel indépendant » mirent deux ans à analyser dix-neuf des quarante-sept études publiées à la date d’avril 2002 et que trois membres du panel refusèrent finalement de signer le rapport. Dans ses conclusions, celui-ci recommandait la « réplication des études existantes dans des conditions soigneusement contrôlées »…

Au moment où l’industrie du plastique diffusait abondamment le fameux rapport, Frederick vom Saal et Claude Hugues, un endocrinologue qui avait signé l’article du HCRA et finalement s’en était désolidarisé, publièrent une nouvelle métanalyse dans laquelle ils examinèrent non pas dix-neuf, mais cent quinze études qui avaient fait l’objet d’une publication sur les effets à faibles doses du bisphénol A à la fin de 2004[1]. « Les résultats furent proprement renversants, m’a expliqué Fred vom Saal lors de notre entretien à la Nouvelle-Orléans. Nous avons en effet constaté que plus de 90 % des études financées par des fonds publics montraient des effets significatifs du BPA à de faibles doses – soit quatre-vingt-quatorze études sur cent quinze –, mais pas une de celles sponsorisées par l’industrie !

– C’est ce qu’on appelle le funding effect…

– Oui… De plus, trente et une études conduites sur des animaux vertébrés ou invertébrés avaient trouvé des effets significatifs à une dose inférieure à la DJA du bisphénol A.

– Comment expliquez-vous les résultats négatifs obtenus par les scientifiques travaillant pour l’industrie ? Est-ce qu’ils ont triché ?

– La triche est difficile à prouver, m’a répondu prudemment Fred vom Saal, mais en revanche, il y a plusieurs “astuces” qui permettent de masquer les effets potentiels. D’abord, ainsi que nous l’avons écrit avec Claude Hugues dans notre article, la plupart des laboratoires payés par l’industrie ont utilisé une lignée de rats qui est connue pour être totalement insensible aux effets des molécules œstrogéniques.

– Il y a des rats qui présentent cette caractéristique ?, ai-je demandé, tant cette information me paraissait invraisemblable.

– Oui ! Cette lignée, appelée Sprague-Dawley ou CD-SD, a été inventée, si on peut dire, par l’entreprise Charles River qui l’a sélectionnée, il y a une cinquantaine d’années, en raison de sa haute fertilité et de la croissance postnatale rapide des souriceaux qu’elle engendre. Cela donne des rates obèses, capables de produire d’énormes quantités de bébés, mais qui du coup sont insensibles à l’œstrogène, comme par exemple à l’éthinylestradiol, un œstrogène puissant que l’on trouve dans les pilules anticontraceptives : elles ne réagissent qu’à une dose cent fois supérieure à la quantité prise quotidiennement par les femmes qui utilisent un anticontraceptif oral ! Cette lignée est donc tout à fait inappropriée pour étudier les effets des faibles doses d’œstrogènes de synthèse !

– Et cette caractéristique des rats Sprague-Dawley n’était pas connue des laboratoires travaillant pour l’industrie ?

– Apparemment non ! Mais curieusement, tous les laboratoires publics étaient au courant, m’a répondu Fred vom Saal avec un sourire entendu. L’autre problème que nous avons rencontré avec les études privées, c’est qu’elles utilisent une technologie qui date d’au moins cinquante ans ! Elles sont incapables de détecter des doses infimes de BPA, tout simplement parce que les laboratoires n’ont pas les équipements qui le permettent ou parce que le guide des “bonnes pratiques de laboratoire”, les fameuses GLP [voir supra, chapitre 12], ne l’exige pas, ce qui est bien pratique ! C’est un peu comme un astrologue qui voudrait examiner la lune avec des jumelles, alors qu’il existe des télescopes comme Hubble ! Dans mon laboratoire, nous pouvons détecter des résidus de bisphénol A libre, c’est-à-dire non métabolisé, à un niveau de 0,2 partie par milliard, mais dans la plupart des études de l’industrie que nous avons examinées, le niveau de détection était de cinquante à cent fois supérieur ! Il est alors facile de conclure que “l’exposition au bisphénol A ne pose pas de danger pour la santé, parce qu’il est complètement éliminé”… Enfin, le dernier problème que nous avons constaté est que les scientifiques des laboratoires privés, mais aussi la plupart des experts des agences de réglementation, ne comprennent rien en général à l’endocrinologie. Ils ont tous été formés à la vieille école de la toxicologie qui veut que “la dose fait le poison”. Or, ce principe, qui constitue le fondement de la dose journalière acceptable, est basé sur des hypothèses erronées qui datent du xvie siècle : à l’époque de Paracelse, on ne savait pas que les produits chimiques peuvent agir comme des hormones et que les hormones ne suivent pas les règles de la toxicologie[1].

– Est-ce que cela signifie que le principe de la relation “dose-effet”, qui est le corollaire de la DJA, est aussi erroné ?

– Tout à fait, pour les perturbateurs endocriniens, il ne sert à rien ! Il peut marcher pour certains produits toxiques traditionnels, mais pas pour les hormones, pour aucune hormone ! Pour certains produits chimiques et pour les hormones naturelles, nous savons que les doses faibles peuvent stimuler les effets, alors que les fortes doses les inhibent. Pour les hormones, la dose ne fait jamais le poison, les effets n’empirent pas systématiquement, car en endocrinologie les courbes linéaires dose/effet n’existent pas. Je vais vous donner un exemple concret : quand une femme a un cancer du sein, on lui prescrit un médicament qui est le Tamoxifen. Au début du traitement, les effets sont très désagréables, car la molécule commence par stimuler la progression de la tumeur, puis quand elle atteint une certaine dose, elle bloque la prolifération des cellules cancéreuses. On observe le même phénomène avec le Lupron, un médicament prescrit aux hommes qui souffrent d’un cancer de la prostate. Dans les deux cas, l’action de la substance n’est pas proportionnelle à la dose et ne suit pas une courbe linéaire, mais une courbe en forme de U inversé. En endocrinologie, on parle d’un effet biphasique : d’abord, une phase ascensionnelle, puis descendante.

– Mais les agences de réglementation ne connaissent-elles pas ces caractéristiques ?

– Je pense sincèrement que leurs experts devraient retourner sur les bancs de l’université de médecine pour suivre un cours d’initiation à l’endocrinologie ! Plus sérieusement, je vous invite à consulter la déclaration de consensus qu’a publié récemment la Société américaine d’endocrinologie, qui compte plus de mille professionnels. Elle demande officiellement au gouvernement de prendre des mesures pour que soit revue de fond en comble la manière dont sont réglementés les produits chimiques qui ont une activité hormonale – on estime qu’il y en a plusieurs centaines. Et les auteurs de cette déclaration ne sont pas des activistes radicaux qui manifestent avec des pancartes ! Ce sont des endocrinologues professionnels, qui disent clairement que tant que leur spécialité ne sera pas admise au sein des agences de réglementation, les consommateurs et le public ne seront pas protégés, car le système ne peut être qu’inefficace. »

De fait, j’ai lu le texte publié par la Société d’endocrinologie en juin 2009 (et dont Ana Soto était l’un des auteurs)[1]. En près de cinquante pages, celui-ci tire très clairement la sonnette d’alarme : « Nous apportons la preuve que les perturbateurs endocriniens ont des effets sur le système de reproduction masculin et féminin, écrivent ses auteurs, mais aussi sur le développement du cancer du sein et de la prostate, la neuroendocrinologie, la thyroïde, l’obésité et l’endocrinologie cardiovasculaire. Les résultats obtenus à partir de modèles animaux, d’observations cliniques humaines et d’études épidémiologiques convergent pour impliquer les perturbateurs endocriniens comme un problème majeur de santé publique. » Après avoir rappelé que « les perturbateurs endocriniens représentent une classe étendue de molécules comprenant des pesticides, des plastiques et plastifiants, des combustibles et de nombreux autres produits chimiques présents dans l’environnement et très largement utilisés », ils précisent qu’un « niveau infinitésimal d’exposition, le plus petit soit-il, peut causer des anomalies endocriniennes et reproductives, particulièrement si l’exposition a lieu pendant une fenêtre critique du développement. Aussi surprenant que cela puisse paraître, des doses faibles peuvent même avoir un effet plus puissant que des doses plus élevées. Deuxièmement, les perturbateurs endocriniens peuvent exercer leur action en suivant une courbe dose-effet qui n’est pas traditionnelle, telle qu’une courbe en forme de U inversé ». En conclusion, ils appellent « les décideurs scientifiques et individuels à promouvoir la prise de conscience et le principe de précaution, et à mettre en place un changement dans la politique publique ».

FIN DE L’EXTRAIT