Je poursuis l’examen des propos que le journaliste de l’industrie chimique Gil Rivière-Weckstein a prêtés à Jean-François Narbonne sur le site Agriculture et environnement :

Dans le dossier de l’aspartame, il y a des incohérences visibles dans le reportage. La journaliste va interroger les instances de la Food and Drug Administration (FDA) aux USA sur les observations très nombreuses portant sur les effets neurologiques de l’aspartame chez l’homme, ce qui constitue le coeur du dossier. Or, elle déplace la polémique sur les effets cancérigènes chez l’animal rapportés par le Dr Morando Soffritti en se servant de l’avis de l’Efsa, qui synthétise les critiques des experts européens et donne une vue générale sur les relations entre l’aspartame et la cancérogenèse.

Là, on est carrément dans le plus pur charabia !!

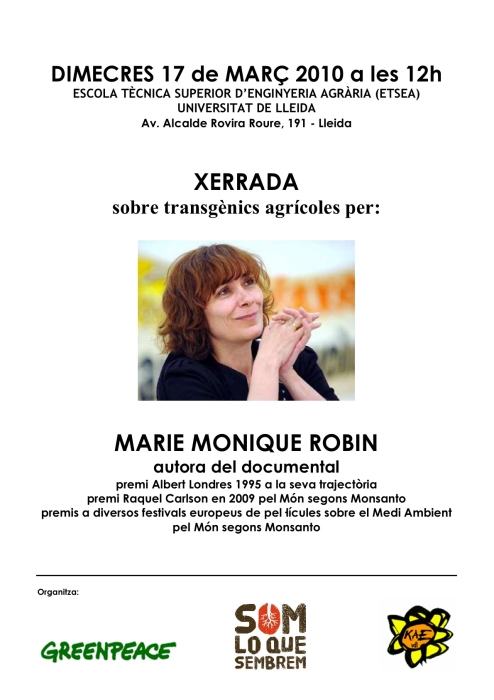

Dans mon film et livre, j’ai bien évidemment clairement distingué les deux effets néfastes suspectés de l’aspartame : les troubles du système nerveux central, et les effets cancérigènes. Comme cette question est très importante, j’ai consacré un chapitre entier de mon livre aux premiers, et un autre aux seconds. Autant dire que je me suis penchée de très près et dans le détail sur les effets potentiels de l’aspartame, en consultant quelque trois cents études scientifiques, en épluchant des centaines de documents déclassifiés (dont cinq heures d’archives audiovisuelles concernant une audition au sénat américain très instructive) et en interviewant une vingtaine d’experts (scientifiques, avocats, responsables politiques ou représentants des agences de règlementation ). Si Monsieur Narbonne avait lu mon livre ainsi que Monsieur Rivière-Weckstein (soit dit en passant, c’est le minimum quand on est journaliste et qu’on prétend faire réagir un « expert » à une enquête de 500 pages, mais il est vrai Monsieur Rivière-Weckstein n’est pas journaliste…), ils auraient évité de tomber dans la caricature et l’incohérence !

Avant d’entrer dans le détail des effets neurologiques et cancérigènes de l’aspartame, je voudrais raconter les manipulations dont est capable l’industrie pour semer le doute sur la toxicité de ses produits, l’affaire de l’aspartame constituant un bon exemple de ce que l’on appelle aux Etats Unis la « fabrique du doute ».

Pour comprendre la mécanique de la manipulation, il suffit d’écouter le témoignage de Richard Wurtman, une sommité américaine dans le domaine de la neurologie, qui dirigeait le centre de recherche clinique du célèbre Massachusetts Institute of Technology (MIT), quand il a été auditionné au sénat américain le 3 novembre 1987. Il y a notamment raconté les tactiques de l’International Life Sciences Institute , le fameux ILSI (pour qui travaillent bon nombre d’experts de l’EFSA et de l’ANSES), qui est loin d’être neutre, puisqu’il a été fondé à Washington en 1978 par de grandes firmes de l’agroalimentaire (Coca-Cola, Heinz, Kraft, General Foods, Procter & Gamble), auxquelles se sont jointes ensuite bien d’autres firmes leaders de ce secteur (Danone, Mars, McDonald, Kellog ou Ajinomoto, le principal fabricant d’aspartame), mais aussi sur le marché des pesticides (comme Monsanto, Dow AgroSciences, DuPont de Nemours, BASF) ou sur celui des médicaments (Pfizer, Novartis)[1]. À l’exception de l’industrie pharmaceutique, toutes ces entreprises ont prospéré grâce à l’avènement des révolutions verte et agroalimentaire : elles fabriquent ou utilisent des produits chimiques qui contaminent nos aliments.

Sur son site Web[i], l’ILSI Europe, qui se présente comme une « organisation à but non lucratif », affirme que sa « mission » est de « faire avancer la compréhension des sujets scientifiques liés à la nutrition, la sécurité des aliments, la toxicologie, l’évaluation des risques et l’environnement » ; et qu’« en mettant en relation des scientifiques issus de l’université, des gouvernements, de l’industrie et du secteur public », il « vise une approche équilibrée permettant de résoudre des préoccupations communes pour le bien-être du public général ». Mais derrière ces bonnes intentions affichées, se cache une réalité beaucoup plus prosaïque.

Jusqu’en 2006, en effet, l’ILSI disposait d’un statut exceptionnel auprès de l’OMS, car ses représentants pouvaient participer directement aux groupes de travail visant à établir les normes sanitaires internationales. L’institution onusienne lui a retiré ce privilège après qu’ont été révélées les pratiques de lobbying de l’organisme industriel qui, sous couvert d’une pseudo-indépendance, promouvait les intérêts de ses membres[ii]. C’est ainsi qu’on découvrit qu’il avait financé un rapport sur les hydrates de carbone (glucides), publié par l’OMS et la FAO, qui concluait à l’absence de lien direct entre la surconsommation de sucre et l’obésité ou toute autre maladie chronique[iii]. De même, en 2001, un rapport interne de l’OMS dénonçait les « liens politiques et financiers » de l’ILSI avec l’industrie du tabac[iv], pour laquelle l’institut avait financé un certain nombre d’études minimisant l’impact sanitaire du tabagisme passif, au moment où le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) envisageait de le classer comme cancérigène pour les humains. Ces révélations étaient fondées sur sept cents documents déclassifiés issus des cigarettes papers (voir supra, chapitre 8), qui attestaient seize ans de collaboration intense entre 1983 et 1998[v].

Et en 2006, l’Environmental Working Group de Washington a révélé que l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) avait fondé ses normes d’exposition aux hydrocarbures perfluorés (PFC, pour perfluoro-carbon) – entrant notamment dans la composition du Téflon, que l’on retrouve par exemple dans les poêles antiadhésives – sur un rapport fourni par l’ILSI[vi]. Ce dernier concluait que les cancers induits chez des rats par ces substances hautement toxiques n’étaient pas extrapolables aux humains et qu’on pouvait donc considérer le produit comme inoffensif. Finalement, l’EPA portera plainte en juillet 2004 contre DuPont, membre de l’ILSI et principal fabricant de Téflon, qui sera condamné en décembre 2006 à une amende de 16,6 millions de dollars pour avoir caché, pendant plus de vingt ans, des études expérimentales montrant que l’exposition aux PFC provoquait « des cancers du foie et des testicules, une réduction du poids à la naissance et une suppression du système immunitaire[vii] ».

Comme le soulignait en 2005 le biologiste américain Michael Jacobson, cofondateur en 1971 du Center for Science in the Public Interest, l’ILSI se vante de vouloir « œuvrer pour un monde plus sûr et plus sain, mais la question est de savoir : à qui cela profite-t-il véritablement[viii] ? ». Ce qui est sûr, c’est que l’institut dispose de moyens financiers importants, lui permettant de « financer des conférences et d’envoyer des scientifiques aux réunions gouvernementales pour représenter les intérêts de l’industrie sur des sujets controversés », mais aussi de financer des études « biaisées », pour ne pas dire « bidon ».

C’est notamment ce qu’a révélé le docteur Richard Wurtman , lors de son audition au Sénat en novembre 1987, où il a expliqué avoir travaillé plusieurs années pour l’ILSI, jusqu’à sa rupture avec l’institut industriel en 1983

Lors de son témoignage devant les sénateurs, le neurologue a présenté une étude qu’il avait conduite sur deux cents consommateurs d’aspartame souffrant de crises d’épilepsie, assorties de migraines et de vertiges fréquents, alors qu’ils n’avaient aucun antécédent ni aucune cause physiologique détectable[ix]. Avec l’assurance tranquille du spécialiste à qui on ne peut en compter, le docteur Wurtman a expliqué que l’origine de ces troubles pouvait être la phénylalanine, un acide aminé sur lequel il « travaille depuis quinze ans et sur lequel son laboratoire a publié plus de quatre cents études ». Coupant court aux (pauvres) arguments des représentants de Searle (le fabricant d’aspartame), qui ont répété à l’envi que « les acides aminés de l’aspartame sont identiques à ceux que l’on trouve dans les protéines des aliments », le neurologue a au contraire affirmé que la « consommation d’aspartame n’avait rien à voir avec celle d’une protéine normale, parce que la phénylalanine n’est pas associée à d’autres acides aminés. C’est pourquoi elle a un effet bien supérieur sur le plasma sanguin, ce qui peut affecter la production des neurotransmetteurs et les fonctions du cerveau ».

« Combien d’études ont été réalisées pour mesurer les effets de l’aspartame sur le cerveau ?, a demandé le sénateur Metzenbaum.

– À ma connaissance, aucune », a répondu sans hésiter le docteur Wurtman, qui a alors raconté des choses fort intéressantes…

Les manœuvres de l’ILSI

En 1983, Richard Wurtman apprend que Searle a demandé une extension de l’homologation de l’aspartame pour la fabrication de sodas. Il s’en inquiète auprès de l’ILSI, car, connaissant l’engouement de ses compatriotes, notamment des enfants, pour les boissons gazeuses, il craint qu’un apport massif de phénylalanine dans la chaîne alimentaire n’entraîne de graves conséquences sanitaires. Il propose donc de conduire une étude pour mesurer la capacité de l’aspartame à « modifier la chimie du cerveau » et à « favoriser le déclenchement de crises d’épilepsie[x] ». Informé de son projet, Gerald Gaull, le vice-président de Searle, lui rend visite dans son laboratoire du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et le menace de faire jouer son droit de veto auprès de l’ILSI pour que les fonds que lui verse l’organisme soient coupés. « J’ai compris que l’industrie n’avait aucune volonté de tester véritablement les effets potentiels de son produit, a expliqué Richard Wurtman lors de l’audience, et j’ai décidé de me passer de son aide financière. »

Au moment de démissionner de son poste de « consultant », il écrit une lettre à Robert Shapiro, le patron de Nutarsweet (la filiale de Searle qui fabrique l’aspartame) et futur patron de … Monsanto!) : « Cher Bob, je pense que tu seras d’accord avec moi si je dis que ce que j’apporte à Searle, c’est ma capacité de lui dire des choses qu’elle préférerait ne pas entendre pour l’aider à trouver des solutions. L’une de ces choses, c’est que certains consommateurs peuvent développer des symptômes médicaux significatifs s’ils ingèrent de grandes quantités d’aspartame, notamment lorsqu’ils suivent un régime pour perdre du poids. Si les études financées par Searle sont censées contribuer à la compréhension des symptômes de ces gens-là, alors les études doivent les inclure et ne pas se limiter à ceux qui ne consomment qu’un ou deux sodas par jour[xi]. »

Lors de l’audience, le docteur Wurtman a stigmatisé les « études financées par l’industrie qui ne durent qu’un ou deux jours avec une ou deux doses d’aspartame. Comme nous savons que les symptômes apparaissent généralement après plusieurs semaines de consommation de la substance, les études d’un ou deux jours ne servent à rien ». « Le problème, a-t-il poursuivi, c’est qu’il n’y a pas d’argent public pour conduire de vraies études. Je connais plusieurs collègues qui ont déposé des projets et à qui on a répondu qu’il fallait demander le soutien de l’industrie. Moi-même, je poursuis mes travaux en puisant sur les fonds propres de mon laboratoire. »

Ce système pervers, qui permet aux fabricants de verrouiller la recherche sur leurs produits, a été confirmé par deux autres scientifiques auditionnés par les sénateurs. « Les effets de la phénylalanine sur les fonctions cérébrales des humains n’ont jamais été étudiés, a ainsi déclaré Louis Elsas, un généticien de l’université Emory d’Atlanta. Des millions de dollars ont été dépensés pour des études inutiles qui n’ont jamais traité ces questions. » Spécialisé en pédiatrie, le chercheur s’inquiétait particulièrement des effets de l’acide aminé sur les fœtus. « Nous savons que le niveau de phénylalanine présent dans le sang de la mère est quatre à six fois supérieur après avoir passé le placenta et la barrière sang-cerveau[2] du fœtus, a-t-il expliqué. Cette capacité de concentration peut entraîner un retard mental, des microcéphalies et des malformations congénitales. Selon le même mécanisme, il pourrait se produire des dommages cérébraux irréversibles chez les bébés de zéro à douze mois. »

« Avez-vous eu des contacts avec l’ILSI ?, a demandé Howard Metzenbaum.

– Oui, et ce ne fut pas une bonne expérience, a répondu le docteur Elsas. Comme j’avais exprimé en privé et publiquement mes inquiétudes, l’ILSI m’a demandé d’écrire un projet de recherche. Ce que j’ai fait, mais je n’ai jamais eu de réponse. En revanche, j’ai vu que le protocole de l’étude que j’avais élaboré a été repris par des laboratoires payés par l’industrie. »

Endocrinologue et professeur de médecine à l’université de Californie, William Pardridge a vécu une expérience similaire avec l’ILSI, qui « systématiquement a réservé ses fonds à des alliés au sein de la communauté scientifique en refusant son soutien à ceux qui soulevaient des questions sanitaires[xii] ». Travaillant spécifiquement sur le transport de la phénylalanine à travers la barrière sang-cerveau, il a déposé deux projets de recherche sur les effets de l’aspartame sur le cerveau des enfants, mais ils ont été refusés.

Face à ces accusations circonstanciées, les représentants ou collaborateurs de l’ILSI ont fait bien pâle figure. Parmi eux, John Fernstrom, psychiatre à l’université de Pittsburgh, a essayé de botter en touche. « Je ne peux pas imaginer qu’un enfant boive cinq canettes de coca light par jour, la quantité nécessaire pour qu’il atteigne la DJA de l’aspartame, a-t-il ironisé. C’est impossible ! » Puis, il s’est lancé dans une discussion surréaliste sur la « vitesse de dégradation de l’aspartame », qui serait « cinq fois plus rapide chez les rats que chez les hommes ». Manifestement exaspéré, le sénateur Metzenbaum a coupé court à sa langue de bois, en exhibant de derrière son pupitre, un à un, avec un sourire coquin, plusieurs dizaines de produits courants qui contiennent de l’aspartame : boissons gazeuses, chewing-gums, céréales, yaourts, médicaments, vitamines, etc. L’accumulation très théâtrale des produits a déclenché des salves d’applaudissement dans l’assistance.

L’influence du financement de la recherche par l’industrie : le « funding effect »

« L’article que nous venons de publier montre une augmentation de l’incidence des tumeurs du cerveau ainsi qu’une gravité accrue des tumeurs cérébrales dans la population américaine qui ont commencé trois ans après la mise sur le marché de l’aspartame[xiii]. » C’était le 18 novembre 1996, lors d’une conférence de presse, organisée à Washington. Y participaient le psychiatre Ralph Walton, l’avocat James Turner, le sénateur Howard Metzenbaum et le neurologue John Olney. Ce dernier avait épluché les données de l’Institut national du cancer concernant les tumeurs cérébrales recensées de 1970 à 1992 dans treize zones géographiques des États-Unis, qui couvraient 10 % de la population américaine. « Nos résultats montrent une première hausse ponctuelle de l’incidence au milieu des années 1970, qui peut s’expliquer par l’amélioration des techniques de diagnostic, avait commenté le neurologue, puis, une deuxième hausse très nette de 10 % en 1984, qui s’est maintenue jusqu’en 1992. » Et de conclure : « Cette étude ne permet pas d’établir si l’aspartame cause ou non des tumeurs du cerveau, mais il est urgent de répondre à cette question avec de nouvelles études expérimentales bien conçues. »

La publication de John Olney avait provoqué beaucoup de remous médiatiques, au point que le célèbre magazine télévisé « 60 minutes » décida de consacrer une édition spéciale à l’aspartame. Désemparés face à la masse d’études concernant l’édulcorant, les producteurs de CBS avaient demandé à Ralph Walton de conduire une revue systématique de celles qui avaient été publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture. Une première recherche sur différentes banques de données, dont MedLine, donna 527 références, dont le psychiatre ne garda que celles qui étaient « clairement liées à la sécurité du produit pour les humains ».

« D’abord, me dit Ralph Walton, il faut noter que les trois études fondamentales de Searle, qui ont servi à calculer la DJA de l’aspartame, n’ont jamais été publiées ! Par ailleurs, sur les 166 études que mon équipe a finalement sélectionnées, 74 avaient été financées par l’industrie (Searle, Ajinomoto ou l’ILSI) et 92 par des organismes de recherche indépendants (des universités ou la FDA). 100 % des études financées par l’industrie concluaient que l’aspartame était sans danger. Sur les 74, plusieurs avaient été publiées plusieurs fois dans différents journaux, sous différents noms, mais c’était la même étude. Sur les 92 études indépendantes, 85 concluaient que l’édulcorant posait un ou plusieurs problèmes sanitaires. Les sept dernières avaient été conduites par la FDA et arrivaient aux mêmes conclusions que celles financées par l’industrie.

– Comment expliquez-vous cet incroyable résultat ?, demandai-je.

– Ah ! Vous savez l’argent est très puissant… » (voir vidéo ci-dessous)

Le phénomène que Ralph Walton a constaté d’une manière flagrante a été qualifié de « funding effect » (que l’on pourrait traduire par « effet financement »). David Michaels décrit ainsi ce mécanisme fort inquiétant : « Quand un scientifique est recruté par une firme qui a un intérêt financier dans les résultats de l’étude qu’elle soutient, la probabilité que les résultats de l’étude soient favorables à la firme augmente considérablement. » Et le nouveau patron de l’OSHA de préciser : « Le fait qu’il y ait un enjeu financier lié aux résultats change la manière dont même les scientifiques les plus respectés approchent leur recherche et interprètent les résultats des expériences[xiv]. »

Le funding effect a été découvert par Paula Rochon, une gériatre de Boston, alors qu’elle comparait les tests cliniques de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l’aspirine, le naproxène ou l’ibuprofène (Advil), utilisés pour traiter l’arthrite. Elle montra que les tests payés par l’industrie présentaient toujours des conclusions favorables, même si un examen attentif des données ne le confirmait pas[xv]. Quatre ans plus tard, l’équipe du Canadien Henry Thomas Stelfox (université de Toronto) faisait le même constat pour les antagonistes du calcium, des médicaments prescrits pour soigner l’hypertension et suspectés de provoquer des infarctus. Les chercheurs ont examiné les articles publiés entre mars 1995 et septembre 1996 et classé leurs auteurs en trois catégories caractérisant leur position par rapport aux molécules : « favorable », « neutre » et « critique ». Résultat : 96 % des scientifiques « favorables » avaient un lien financier avec les fabricants d’antagonistes du calcium, contre 60 % des auteurs « neutres » et 37 % des critiques[xvi]. Depuis, le phénomène a aussi été détecté pour les anticontraceptifs oraux, les médicaments pour le traitement de la schizophrénie, de la maladie d’Alzheimer ou du cancer[xvii].

J’ai épluché attentivement la liste des soixante-quatorze études financées par les fabricants d’aspartame que Ralph Walton a établie, et l’une d’entre elles a attiré mon attention, car elle illustre bien le phénomène des « boîtes noires » que décrit Bruno Latour dans son livre La Science en action. En effet, pour qu’un énoncé scientifique devienne un fait établi, dont plus personne n’est en mesure de reconstituer la genèse, il faut que celui-ci soit largement cité dans de multiples articles scientifiques. « Un énoncé a valeur de fait ou de fiction non par lui-même, mais seulement parce que les autres énoncés font de lui plus tard, explique le philosophe. Pour survivre, ou pour acquérir le statut de fait, un énoncé a besoin de la génération suivante d’articles[xviii]. » Voilà pourquoi Searle et consorts ont fait publier plusieurs dizaines d’« études », qui n’ont jamais traité les questions essentielles, mais dont le but était d’occuper le terrain de la littérature scientifique : une étude publiée est une étude qui peut être citée et donc contribuer à transformer une « fiction » en « fait » et c’est encore plus efficace si on parvient parallèlement à bloquer la production d’études indépendantes sur les questions essentielles justement, une tâche dont l’ILSI s’est parfaitement acquitté.

« Le problème, a commenté Ralph Walton, c’est que toutes ces études de faible qualité, voire biaisées, sont publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture. On attend toujours la “réforme radicale” que Richard Smith a appelée de ses vœux. » Directeur du prestigieux British Journal of Medicine, l’homme avait fait sensation en avouant publiquement les limites et faiblesses du système du peer review (voir supra, chapitre 9), pourtant considéré comme le must en matière de publication scientifique. « Nous savons qu’il est coûteux, lent, enclin aux biais, ouvert aux abus, voire défavorable à la véritable innovation et incapable de détecter la fraude, écrivait-il. Nous savons aussi que les articles publiés qui émergent du processus sont souvent grossièrement déficients[xxi]. » Dans cet éditorial, qui fit grincer bien des dents (industrielles), Richard Smith racontait l’expérience menée par Fioda Godlee et deux collègues du journal : ils avaient pris une étude qui allait être publiée, dans laquelle ils avaient inséré volontairement huit erreurs. Puis ils avaient envoyé le texte à 420 relecteurs potentiels, dont 221 (53 %) ont répondu : le nombre moyen d’erreurs relevées était de deux, pas un seul relecteur n’a relevé plus de cinq erreurs et 16 % n’y ont vu que du feu…

[1] On peut consulter la liste complète des soixante-huit membres financeurs de la branche européenne de l’ILSI, créée en 1986, sur le site d’ILSI Europe, <www.ilsi.org/Europe>. Siégeant à Washington, l’ILSI est implanté sur tous les continents.

[2] La barrière sang-cerveau, appelée « barrière hémato-encéphalique », protège le cerveau des agents pathogènes circulant dans le sang.

[i] <www.ilsi.org/Europe>.

[ii] « WHO shuts Life Sciences Industry Group out of setting health standards », Environmental News Service, 2 février 2006.

[iii] WHO/FAO, « Carbohydrates in human nutrition », FAO Food and nutrition paper, n° 66, 1998, Rome.

[iv] Tobacco Free Initiative, « The tobacco industry and scientific groups. ILSI : a case study », <www.who.int>, février 2001.

[v] Derek Yach et Stella Bialous, « Junking science to promote tobacco », American Journal of Public Health, vol. 91, 2001, p. 1745-1748.

[vi] « WHO shuts Life Sciences Industry Group out of setting health standards », loc. cit.

[vii] Environmental Working Group, « EPA fines Teflon maker DuPont for chemical cover-up », <www.ewg.org>, Washington, 14 décembre 2006. Voir aussi : Amy Cortese, « DuPont, now in the frying pan », The New York Times, 8 août 2004.

[viii] Michael Jacobson, « Lifting the veil of secrecy from industry funding of nonprofit health organizations », International Journal of Occupational and Environmental Health, vol. 11, 2005, p. 349-355.

[ix] Richard Wurtman et Timothy Maher, « Possible neurologic effects of aspartame, a widely used food additive », Environmental Health Perspectives, vol. 75, novembre 1987, p. 53-57 ; Richard Wurtman, « Neurological changes following high dose aspartame with dietary carbohydrates », New England Journal of Medicine, vol. 309, n° 7, 1983, p. 429-430.

[x] Richard Wurtman, « Aspartame : possible effects on seizures susceptibility », The Lancet, vol. 2, n° 8463, 1985, p. 1060.

[xi] La lettre a été publiée dans Gregory Gordon, « NutraSweet : questions swirl », loc. cit.

[xii] Ibid.

[xiii] John Olney et alii, « Increasing brain tumor rates : is there a link to aspartame ? », Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, vol. 55, n° 11, 1996, p. 1115-1123.

[xiv] David Michaels, Doubt is their Product, op. cit., p. 143.

[xv] Paula Rochon et alii, « A study of manufacturer-supported trials of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of arthritis », Archives of Internal Medicine, vol. 154, n° 2, 1994, p. 157-163. Voir aussi : Sheldon Krimsky, « The funding effect in science and its implications for the judiciary », Journal of Law Policy, vol. 13, n° 1, 2005, p. 46-68.

[xvi] Henry Thomas Stelfox et alii, « Conflict of interest in the debate over calcium-channel antagonists », New England Journal of Medicine, vol. 338, n° 2, 1998, p. 101-106.

[xvii] Justin Bekelman et alii, « Scope and impact of financial conflicts of interest in biomedical research », Journal of the American Medical Association, vol. 289, 2003, p. 454-465 ; Valerio Gennaro, Lorenzo Tomatis, « Business bias : how epidemiologic studies may underestimate or fail to detect increased risks of cancer and other diseases », International Journal of Occupational and Environmental Health, vol. 11, 2005, p. 356-359.

[xviii] Bruno Latour, La Science en action, op. cit., p. 98.

[xix] Harriett Butchko et Frank Kotsonis, « Acceptable daily intake vs actual intake : the aspartame example », Journal of the American College of Nutrition, vol. 10, n° 3, 1991, p. 258-266.

[xx] Lewis Stegink et Jack Filer, « Repeated ingestion of aspartame-sweetened beverage : effect on plasma amino acid concentrations in normal adults », Metabolism, vol. 37, n° 3, mars 1988, p. 246-251.

[xxi] Richard Smith, « Peer review : reform or revolution ? », British Medical Journal, vol. 315, n° 7111, 1997, p. 759-760. Voir aussi : Richard Smith, « Medical journals are an extension of the marketing arm of pharmaceutical companies », PLoS Medicine, vol. 2, n° 5, 2005, p. 138.

Vidéo: interview de Ralph Walton